2022-10-22 00:42:49

国家发改委表示“婴幼儿无人照料是阻碍生育首要因素”,你怎么看?

国家卫健委介绍《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》有关情况。国家发展改革委社会发展司副司长、一级巡视员郝福庆介绍:国内调查显示,婴幼儿无人照料是阻碍生育的首要因素,城市中超过1/3的家庭有托育需求,但供给明显不足,特别是普惠性服务供不应求。各方研究和国际经验也表明,发展托育对减轻家庭负担、提高生育意愿,具有显著效果。为此,《指导意见》重点围绕5个关键词下功夫,也就是“基本、普惠、投资、收费、减负”:

基本,就是强化基本公共服务。《指导意见》提出拓展社区托育服务功能,完善婴幼儿照护等基本公共服务设施,实施公办托育服务能力建设项目,突出对幼有所育的基本民生保障。

普惠,就是着力增加普惠性服务发展公办托育机构,带动社会力量投资,支持用人单位举办,建设社区服务网点,探索家庭托育模式,有条件的幼儿园招收2—3岁幼儿,通过以上多种渠道,鼓励多方积极参与,有效扩大普惠性服务供给。

投资,就是加大投资支持力度。拓宽托育建设项目申报范围,中央预算内投资给予建设补贴,通过中央投资的支持和引导,带动地方政府和社会力量加大投资力度。

收费,就是规范各类服务收费。明确公办托育机构收费标准由地方政府制定,加强对普惠托育机构收费的监管,合理确定托育服务的价格。

减负,就是减轻机构经营负担。托育机构水电气热按照居民生活类价格执行,各地要建立托育机构关停特殊情况应急处置机制,落实疫情期间纾困政策。

方向是好的,但这真是首要因素吗?

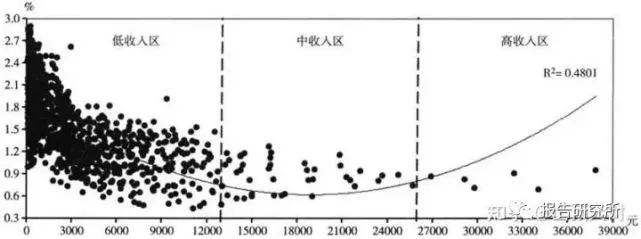

发改委发布的调查结论,不清楚调查样本的选取是不是足够有代表性,是否覆盖了城乡区域不同收入阶层、不同教育阶层。下面还有个调查,是生育率与收入的关系:

这个曲线与我们直观感受也相符,可以看到低收入区占了大部分人口比例,低收入区中,似乎收入越低,生育率越高;而中收入区的生育率是最低的,到了高收入区又有所抬升。

这也与我们的直观认知相符:低收入人群对生孩子心理负担不重,多生个孩子多双筷子的事,由于收入所限,基本不会像中产家庭那样在生孩子问题上瞻前顾后,又要考虑子女教育问题,例如要买学区房,留足培训费用,还要考虑自身职业发展和幸福问题,脆弱的职场稳固性,使得中产阶层在生孩子问题上如履薄冰,生怕生了孩子影响了生活质量和职业前景。中产阶层在生孩子问题上瞻前顾后,也导致了这个中收入区的人剩余率最低。很多中产都是新晋中产,从小镇做题中脱颖而出,从底层迈入中层,他们享受到了不长时间相对小资的中产生活,又有着小时候底层生活的深刻记忆,所谓由俭入奢易,由奢入俭难,因此大多数新晋中产非常担心重新跌入底层生活。而近年来城市中产对孩子教育投入的比拼、生孩子对职场竞争力的减弱等因素,深深束缚住了中产阶层的生育意愿。而到了高收入区,已经不需要考虑生养孩子的成本问题了,他们要考虑的是接班人问题,自然要多生几个优中选优了。有些富豪还做好了家族信托,能保证即使生出了败家子后代,也不会霍霍光其遗产,即使生出了呆傻的后代,也能保证其幸福过完一生。

中产阶层一方面物质上承压,另一方面精神上的追求自我实现,导致了其对生孩子有了深深的恐惧。因此束缚中产生育率的,绝不是“无人照料”这个单一因素,国家要提升中产阶层生育率,需要解决的问题太多,而很多问题是观念问题,短时间是改变不了的。

从国家层面讲,与其花大力气提升中产的生育率,还不如花小力气提升低收入人群的生育率,这样投入产出比更高。例如集中各种政策措施,提升中西部地区的生育率,对这些人来说,生了孩子有政府机构照料,的确是个很大的诱惑。

从国家促进经济发展层面看,提升中西部地区的生育率,让北上广深等大城市中产的生育率自然停滞也是个不错的选择。北上广深等大城市中产生育率下降,二代、三代中产数量一代代自然减少,腾出了更多的中产位置,正好给中西部农村地区能拼的年轻人进城进阶中产的机会。而从底层向上爬升的过程,是人最愿意奋斗的过程,也是国家最能收税的过程,这一点城市中第一代中产会深有感受。这个循环能一直走下去,国家也就会一直发展下去,虽然对个体来说,某些中产会逐代消失,是个悲剧,但站在国家层面来说,只要中产这个阶层不消失,并且从底层到中产这个上升通道是打通的,就没有损失。是张三做中产还是李四做中产,对国家来说并无差别。

发改委提出的“婴幼儿无人照料是阻碍生育首要因素”,恰恰是站在国家层面说的,要解决人口增长问题,而不是解决所有阶层(特别是中产阶层)人口增长问题。